Culturante: la pagina di PAGINASCRITTA EDIZIONI che si occupa di cultura // Per "Interviste_Culturante": clicca qui

Faro Ensemble a Noto (25 agosto 2022)

Trascinante, passionale, sognante, allegra, intrigante: solo alcuni degli aggettivi che descrivono la performance di Faro Ensemble ieri sera a Noto. “Nirìa” (“Andrea”, ndr), la “coscienza” di Fotografie, è ognuno di noi, consapevolmente pronto, a un punto imprecisato della propria vita, a liberarsi dalle prigioni interiori lasciando spazio alla “bellezza” dell’“essenzialità”, dettaglio di una grande immagine fotografica che, tutta, argomenta sull’odore del perfettibile che è libero. Magnetico, poliedrico, andante, avvolgente nell’arpeggiato, luccicante nel pizzicato, il fingerstyle di Alessandro Faro, corposa e verace la sua voce, puntuale l’interpretazione dell’emozione con tutto il suo essere ed essere lì “presente” sulla scena, all’interno delle armonie ora scattanti e giocose, ora flessuose, del pianoforte di Giuseppe Peralta. L’esibizione si intreccia al violino di Christian Bianca che sembra come accarezzato dal vento dell’atmosfera morbida che si respira. Santi Romano suona il contrabbasso ora con l’arco, a conferire poesia, ora a mani nude, a rilasciare un gentile involucro melodico, cadenzato dalle percussioni “impressioniste”, “parlanti”, di Graziano Latina. Mentre noi, partecipanti attivi sin dal primo istante all’evento, ci lasciamo accompagnare dal reading aderente di Tilde Scarpa, da lei scritto, che ci fa sfogliare empaticamente questo album “magico” di Fotografie. Ora. “Qui e adesso”, “sempre”. Gli applausi sono all’unisono e in piedi per questo progetto sinestesico del compositore Alessandro Faro.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Caffè Concerto 2021 Canicattini Bagni

Riparte il cartellone delle manifestazioni estive della XVIII Edizione del Festival del Mediterraneo di Canicattini Bagni (SR) da luglio a settembre 2021, con il Patrocinio del Comune di Canicattini Bagni (SR), all’interno del quale gli appuntamenti musicali dello storico Caffè Concerto, promosso dagli esercenti e ristoratori del centro storico. Il 19 agosto sarà ospitata una serata di Live Music con Gabriella Mauciere (voce) e Umberto Nerini (chitarra), sponsorizzata da Paginascritta Edizioni – Editoria e Cultura, all’insegna di jazz, blues e bossanova. Per maggiori informazioni sul programma: clicca qui.

Europe: purezza e plurilinguismo

Si intitola Europe il nuovo singolo dei Granato, la band electro wave di base a Roma formata da Francesco Bianco (voce, chitarra, sintetizzatore), Alessandro Cicala (chitarra) e Dario Giuffrida (batteria e campioni). Un pezzo uscito per l’etichetta Kappabit Music, interamente realizzato durante la quarantena conseguente all’emergenza covid-19, in anteprima su OndaRock il 26 giugno 2020, che già dal titolo pone la questione in essere: “Europe, where are you?”, esortando ad una considerazione collettiva su temi a carattere sociale quali il disorientamento pubblico, il consumismo, la mancanza di lavoro, la responsabilità personale per un mondo più sano, con valori essenziali e funzionali. Questo mood di fondo appartiene proprio ai Granato, musicisti dediti all’esplorazione attraverso la ricerca nei suoni, fondendo il rock all’elettronica, ora in maniera più melodiosa, ora con modulazioni più pastose. Ottimo, sensato, puntuale, coinvolgente, anche da un punto di vista estetico, l’abbinamento con il videoclip animato realizzato per l’occasione da Industrial Television ad opera del videomaker Gabriele Battaglia, videografico d’eccezione che ci fa rimanere incollati allo schermo, suscitando secondo per secondo curiosità, attenzione, riflessione, senso di libertà. Gabriele Battaglia, infatti, anche in questa sua realizzazione incontra puntualmente i sottotesti del sonoro, il senso più intimo del pezzo, operando secondo la poetica di Industrial Television: l’Hacher Art intrinseca interviene nella scomposizione del dato oggettivo, opera la sua modifica, crea la propria ricomposizione e ne attua uno specifico utilizzo. Allo stesso tempo, ci trasmette il senso della trasformazione interna ad ogni sentimento: sono segmenti grafici e metaforici in continua evoluzione, combacianti per indole, e mai didascalici, con le note che sembrano ravvicinate, urgenti, melodicamente circolari. Una spirale grafico-sonora orientata alla discontinuità, a quella distonia-ambiente laddove le complementarietà convivono. Nel gioco degli opposti, nelle restituzioni caleidoscopiche del visivo. Speranza e paura, isolamento come dimensione psichica e desiderio, linearità e vibrazione, distorsione del segno, domanda e ricerca, rinascita. «L’amore non potrà mai essere paura», ci dice Gabriele Battaglia, «ogni sentimento è come una cellula che si esprime dal suo stesso interno, autoemancipandosi». Via il superfluo, dunque: Europe è un singolo “puro”, vibrante di veridicità. Il segno animato flip book style, che si è reso anche nello spazio metaforico della sospensione filosofica, approda al reale passando attraverso un cammeo di Produzioni Amenic a cura del regista Raffaele Carro, che gentilmente partecipa al videoclip, confermando sia la narrazione multiprospettica sia l’espressione plurilinguistica del pezzo. Osservo le note e ascolto il videoclip: per un attimo mi sorprendo ad essere osservatrice e spettatrice al contempo, in una dinamica reciproca di prospettiva speculare. E mi accorgo che il pezzo è finito da qualche minuto… in cuffia c’è il silenzio, davanti ai miei occhi l’invisibile. Mentre ho scritto passeggiando.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

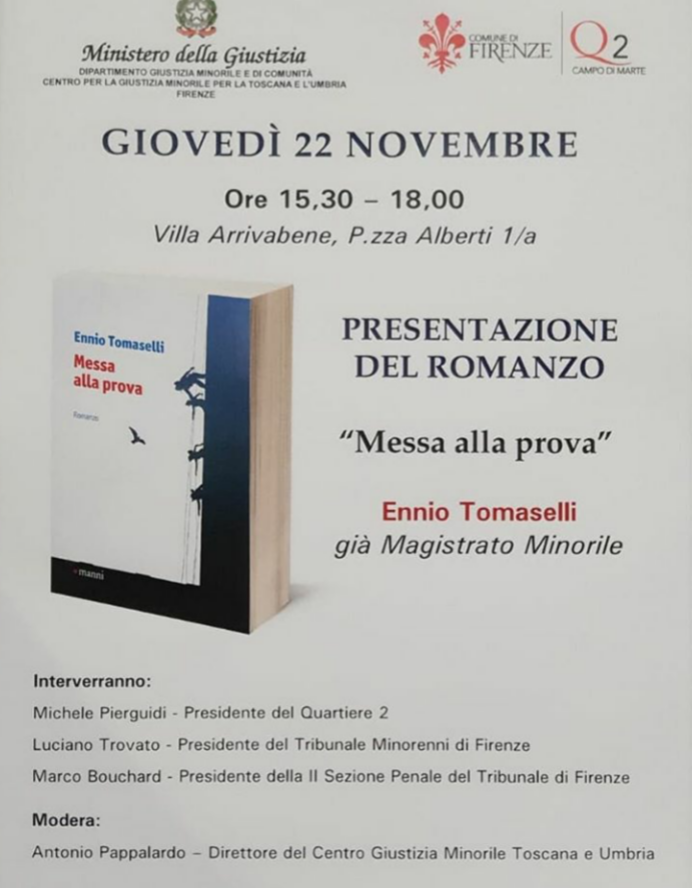

Presentazione di “Messa alla prova” di Ennio Tomaselli a Firenze e Bologna

Frasi brevi, come pensieri ad alta voce che prendono la forma dell’inchiostro. Considerazioni stringate, dritte, incisive. Costrutti sintattici in prevalenza paratattici, atti ad essere energici, ritmati, incalzanti in certe zone. Questo, lo stile di Messa alla prova, romanzo di Ennio Tomaselli, Manni Editore 2018, presentato il 22 e il 23 novembre 2018 in un doppio appuntamento fiorentino-bolognese. I due eventi, curati e moderati da Antonio Pappalardo, Dirigente Centro Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna e le Marche e Direttore del Centro Giustizia Minorile Toscana e Umbria, oltre all’autore, già Magistrato e Giudice del Tribunale Minorenni di Torino, hanno visto gli interventi di: Michele Pierguidi (Presidente del Quartiere 2), Luciano Trovato (Presidente del Tribunale Minorenni di Firenze), Marco Bouchard (Presidente della II Sezione Penale del Tribunale di Firenze), Giuseppe Spadaro (Presidente del Tribunale Minorenni di Bologna), Silvia Marzocchi (Procuratore Capo della Procura Minorenni di Bologna) e Daniela Di Fine (Segretaria AIMMF Emilia Romagna). Il romanzo è l’avvicendarsi della storia di un minorenne, con alle spalle un’adozione fallita, e di un magistrato mancato: filo conduttore tra i due, un desiderio insoddisfatto di giustizia. Un interessante confronto tra ragazzi e adulti, addetti ai lavori e famiglie: un intreccio tragicomico il cui perno è la “sfida” della “messa alla prova”, l’insieme delle consegne che costituiscono il programma riabilitativo di un minore reo legalmente. Ed è proprio il concetto di “sfida-sforzo”, di “impegno” ad essere, probabilmente, il vero protagonista del romanzo, portante in sé il potenziale miglioramento che ne consegue, valore universale.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

«Oscillazioni» in Moderato cantabile

Moderato cantabile, film del 1960, tratto dall’omonimo romanzo di Marguerite Duras scritto nel 1958, è la storia di Anne Desbaredès, moglie di un ricco industriale che vive a Blaye, piccola città della Francia sulle rive della Gironda. “In quel minuscolo centro di provincia la vita è monotona e la noia che ne deriva rende profondamente infelice la giovane donna. Un giorno, mentre sta assistendo alla lezione di pianoforte di suo figlio, un terribile urlo le giunge alle orecchie. Una donna è stata uccisa in un bar lì vicino. La tragica scena, di cui Anna (Anne Desbarèdes, ndr) è testimone, aumenta il suo turbamento, e il giorno seguente ritorna nel bar. Qui conosce Chauvin, giovane operaio. Tra i due si stabilisce un legame di simpatia, ed Anna si fa raccontare dal suo nuovo amico molti particolari relativi al delitto di cui il bar è stato teatro. Nel suo cervello malato di donna infelice nasce l'idea, anzi la speranza, che Chauvin si innamori di lei e poi la uccida, come è accaduto all'altra donna. Dopo alcuni giorni Anna è convinta che Chauvin l'ucciderà: lasciata la sua casa, si reca nel bar dove ha dato appuntamento a Chauvin. Lui però le annuncia che lascia il paese per sempre. Anna vede crollare le sue pazzesche fantasie: rimasta sola nel bar, si accascia a terra con lo stesso urlo della donna uccisa. Ella ritornerà poi, forzatamente rassegnata, alla sua squallida vita” (in RdC – Cinematografo.it).

Marguerite Duras, autrice della sceneggiatura e dei dialoghi del film, sulla traccia di un suo omonimo racconto, impronta la struttura temporale della vicenda contrassegnandola con la coincidenza di “fabula” e “intreccio”: il susseguirsi delle circostanze in modo logico e cronologico è deputato quasi a voler trasmettere lo sciogliersi degli eventi in modo cronistico. A rafforzare tale scelta, sopraggiunge anche una narrazione intradiegetica e in particolare allodiegetica, vale a dire uno snodarsi di fatti altrui di cui l’autrice si fa testimone e “portavoce”. I personaggi sono colti nel discorso e in esso sviluppati, creati gradualmente. La caratteristica che li accomuna è l’essere gravati da una impalpabile, sorda, inquietante e disperata condizione umana: l’incomunicabilità. Gli uomini, non riescono a conoscere se stessi, pur parlando tra di loro non sono capaci di attraversarsi. La Duras stessa si fa spettatrice di questi personaggi, strazianti anonimi che non costituiscono nemmeno una folla; elude di proposito metalessi narrative, non interviene nell’avvicendarsi, come se loro fossero lì da sempre, congelati a vivere in uno spazio-tempo che è la dimensione stessa del film. In particolare, l’autrice osserva la storia di una rispettabile signora borghese la quale scopre, nella propria curiosità circa i motivi di un delitto passionale, una sua riserva di vita ed un risparmio di affetti capaci di condurla ad una rottura con tutto il suo ambiente e il suo passato. Anne Desbarèdes, donna infelice, è un personaggio che si abbandona senza resistenza all’esperienza interiore, ed infatti, non appena ammaliata dallo sguardo di Chauvin, si allontana dalla logica dell’ingannevole gioco delle apparenze, che è ritrosa ad una potenziale storia d’amore tra i personaggi perché provenienti da diverse classi sociali. Così facendo, ella prende contatto con quella sfera “autentica” dentro sé in cui gli opposti si risolvono, proprio perché tale dimensione non potrà mai essere intaccata da un superficiale ed azzardato giudizio sociale. Tuttavia, l’interiorizzazione dell’emozione che le procura Chauvin, inconsciamente forzata, è tanto amplificata quanto grande è il suo senso di frustrazione, molto probabilmente causato da una vita non vissuta. Il risultato di questo processo è la pura fantasia ed una puntuale capacità d’immedesimazione da parte della giovane borghese, come accade quando ella vede la donna uccisa tra le braccia del suo amato che le mormora: «Amore mio, amore mio». Questi elementi costituiscono la rappresentazione “patologica” dell’amore, alla cui base c’è un notevole strato di ossessione e morbosità: non c’è misura nel suo elemento emozionale, tutto è oltre confine e quindi diventa eterno. Tale condizione assillante che cova nell’anima della protagonista non è altro che una fluttuazione: da un lato, un estremo richiamo d’amore e il desiderio di nutrire il vuoto che è dato dalla sua insoddisfazione, dall’altro, la conseguenza di questa insofferenza manifestata come l’incapacità di interpretare i suoi bisogni e le sue emozioni correttamente, con un derivante richiamo della morte, espresso dalla sua speranza di essere uccisa da Chauvin per avvalorare la convinzione che lui sia follemente innamorato di lei. Spesso l’idea della morte è stata associata alla trasformazione, per cui il desiderio della protagonista potrebbe essere collegato ad un profondo bisogno di cambiamento per uscire vincente dalla sua abissale crisi. D’altro canto, il suo desiderio può essere inteso come una manifestazione della paura stessa di morire, del timore di perdere la cosa più preziosa che possiede, cioè la propria persona. Questa logica, infatti, è tipica di ogni società industriale, all’interno della quale, appunto, conta ciò che si ha e non ciò che si è. Ogni società industriale “deve” funzionare correttamente, giacché ogni intoppo, ogni frizione nel meccanismo della macchina è uno spreco di denaro. Così, gli uomini devono esercitarsi a provare quante meno emozioni sia possibile, perché le emozioni “costano”, distraggono e devono uniformarsi ad un “orientamento mercantile”: nella vita di coppia, allora, deve esistere una condizione di ruoli fortemente connotati, per cui lui e lei finiranno per annoiarsi a vicenda. A questo punto, immaginano che tutto sarebbe diverso con un altro partner e che così si potrebbe scacciare la noia. Questo è proprio quello che accade ad Anne, il cui principale problema è di rispondere all’interrogativo: “Sono capace d’amare?”. Così, vive questo sentimento all’estremo, all’interno di un pathos ossessivo. Peter Brook s’incuriosì di questi personaggi proprio perché tanto intensi intimamente. Lesse il racconto della Duras nel 1959 e s’innamorò dell’idea di farne un film, con l’intenzione di attuare un esperimento: realizzare una pellicola in cui non vi fosse azione. In sostanza era vero, non vi era una storia: un uomo ed una donna s’incontrano in una città di provincia e nel giro di appena una settimana le loro rispettive situazioni sono cambiate in modo violento e drammatico. Il regista fece provare gli attori sviluppando insieme a loro l’intensa vita interiore dei personaggi: per giorni e giorni passeggiarono sulle rive della Gironda, sostarono in un caffè, in una casa deserta, in una piazza, su un vaporetto, ricreando la vita di quei personaggi prima, dopo e fuori dell’azione che si svolgeva nel film. Alla fine, quando giunse il momento di girare gli scarni episodi della storia, quell’elaborata struttura interiore era diventata parte integrante degli attori: non restava altro che filmare il loro modo di esprimerla. Secondo il regista, Jeanne Moreau era l’attrice cinematografica ideale per il ruolo di Anne Desbaredès in quanto non caratterizzava i suoi ruoli: recitava nello stesso modo in cui Godard girava i suoi film, cercando, appunto, di lasciare spazio a quella dimensione “neutra” che va oltre l’oggettività “che ci schiaccia” e la soggettività “che ci isola”. Jeanne Moreau, dunque, si avvicina il più possibile al documento sull’emozione lavorando come un medium: d’istinto. Il personaggio le suscitava un’impressione e qualcosa poi in lei osservava, mentre improvvisava e lasciava che si sviluppasse così come veniva. Interveniva appena, come un bravo tecnico, qua e là, quando per esempio, voleva trovarsi in posizione frontale e ad una giusta angolazione rispetto alla macchina da presa. Più che definire a priori come affrontare le difficoltà, quindi, l’attrice guidava il flusso della propria improvvisazione facendo, così, della sua recitazione una continua proposta di minuscole sorprese: all’inizio di ogni ripresa nessuno, nemmeno lei, sapeva con esattezza cosa sarebbe accaduto. Questo modo di recitare, alla cui base c’era l’intenzione di estrarre l’essenza da ogni dettaglio, era conforme al modello, se di modello si può parlare, dell’attore brookiano, contrapposto a quello attraverso cui di norma un attore affronta il proprio ruolo: razionalizza, prepara, crea la propria interpretazione, controlla con una certa consapevolezza ciò che agisce e si fa riprendere dalla cinepresa predisposta continuamente dal regista. A tal proposito, la critica fu molto aspra con Brook, rilevando il fatto che avesse mosso la cinepresa sufficientemente, collocandola in un punto da cui aveva ripreso tutto ciò che avveniva. Si pensò che avesse girato in quel modo perché proveniente dal teatro, che non sapesse fare di meglio e che avesse voluto “teatralizzare” i rapporti dei due protagonisti rendendo il film insostenibile, anche perché i fatti si svolgono tra il reale e l’immaginario senza mai decidere per l’uno o per l’altro. In realtà il percorso sperimentale di Peter Brook come regista teatrale lascia spazio anche ad un’intensa attività come regista cinematografico: del 1953 è King Lear, del 1967 è Marat/Sade, del 1968 è Tell Me Lies, cui ne seguono altri. Certamente, a monte vi era stata una scelta approfondita e cosciente. La struttura narrativa che si cercava di trovare per questo film non si fondava sugli aspetti esteriori né tutta su quelli interiori. Non si poteva affermare che il comportamento dei personaggi dipendesse dal fatto che essi vivessero sulle sponde di un fiume in una città noiosa, ma senza dubbio non si poteva ignorare in che modo questo incidesse su di loro. Per cui, c’era bisogno di una cinepresa che non commentasse, di una cinepresa che fosse statica, che permettesse allo spettatore di assistere ad una sorta di registrazione fedele di tutta una serie di espressioni, di sospetti impercettibili che potessero essere per lui l’evidente manifestazione di ciò che stava davvero accadendo. Ecco, allora, la presenza di lunghi silenzi, soprattutto nei primi piani a Jeanne Moreau, che fotografavano un’espressione del viso dell’attrice o un piccolo movimento della guancia. Per il regista erano validi “segni”, perché di fatto ella stava davvero vivendo in quel momento un’esperienza che, in quanto tale, era interessante da osservare. Questo modo quasi documentaristico di filmare il tratto “transitorio” dell’espressione facciale, questo riprendere qualcosa mentre accade, secondo Brook era in stretta relazione con la recitazione, nel senso che lo scopo era sempre quello di cogliere una determinata espressione negli occhi dell’attore. Di qui, l’utilizzo dei primi piani, che trasformavano un frammento di realtà in un pezzo di discorso; delle inquadrature soggettive, che in un solo momento rendevano l’intera situazione e sottolineavano la tensione del fatto che stava per accadere; dei silenzi, che servivano a non rallentare la lettura del racconto visivo, come fa la parola, costringendo lo spettatore a rimanere più tempo sull’immagine, conferendole più intensità. Quasi paradossalmente, infatti, essa diventava senza tempo, cosicché lo spettatore potesse guardare davanti a sé una dimensione universale, sconfinata e illimitata, che rispecchiava la parte più profonda della propria interiorità. Immagini rese più chiare dalla fotografia in bianco e nero, appositamente scelta perché la sua semplicità contrastasse con la complessità delle vite travagliate dei personaggi. L’iconologia della scena ci offre le rive della Gironda, sulle cui sponde Anne e Chauvin fanno delle lunghe passeggiate. Acqua come metafora mitologica dell’inizio, come a voler simboleggiare la volontà dei personaggi di ritornare all’“inizio dentro sé”, in quel luogo vuoto dove si costruisce la pericolosa fantasia di Anne e l’altrettanta temibile idealizzazione di Chauvin rispetto al sentimento che lo poteva unire a lei. L’uomo, infatti, proprio passeggiando sulle rive del fiume, lascia credere a lei che il delitto compiuto nel bar sia passionale e non colposo, paragonando il loro sentimento a quello che univa l’altra coppia. Poi, però, Chauvin deciderà di uscire da questo gioco, intriso del suo stesso narcisismo, proprio quando si renderà conto che Anne vorrebbe andare fino in fondo, desiderando realmente di concretizzare la sua ossessione. L’urlo di una donna dà inizio allo snodarsi della storia, e l’urlo finale di Anne conclude il crescendo emotivo che la percorre: abile tecnica di copertina che riconduce lo spettatore all’inizio del film, lo catapulta velocemente alla sua fine e lo lascia con delle domande.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Stanza n.4 di Massimiliano Frumenti

Inaugurata ieri, domenica 12 febbraio 2017, Stanza n. 4 di Massimiliano Frumenti, performance dell'Artista in collaborazione con e per Kairòs Androne in ARTE presso Via Silvio Spaventa n. 2 a Noto (SR). Frumenti propone il site specific che ben si presta a esplicitare e restituire uno dei concetti di fondo della sua arte: il Nomadismo che incarna la personalizzazione di uno spazio all’interno del quale, contestualmente, danzano o si evocano, e comunque “si vivono”, energie di essenzialità. Un “viaggio” multisensoriale, intersecato tra le differenze delle molteplici espressioni, ben accolto dai presenti, proprio al confine tra la luce e l’ombra: quel “vuoto creativo” che si autorigenera naturalmente.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Frumenti ft. Warhol al Quadrilatero di Noto (SR)

Intrigante, spumeggiante, esilarante-esuberante e al contempo mai eccessivo, l’Artista Massimiliano Frumenti sabato 21 maggio 2016 nei panni di Andy Warhol, al Warhol Xperience presso il Quadrilatero di Noto (SR), da un'idea di Marla Lombardo. Personalmente estasiata dalla gradevolissima atmosfera a tutto tondo.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Visite Teatralizzate al Teatro Massimo Comunale Di Siracusa

Messa in scena corale di sabato 9 aprile 2016 tratta da Così è (se vi pare) e da La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, l’opera teatrale e la novella di Luigi Pirandello, a cura di Flavia Giovannelli, docente di recitazione in versi e coro, con gli allievi del III anno dell’Accademia d'Arte del Dramma Antico "Giusto Monaco" dell’INDA di Siracusa.

(Evento Facebook at www.facebook.com/events/1196591943691912/)

Nasce TRIBUART_BANDA a Noto, da un’idea di Massimiliano Frumenti

Artisti: Massimiliano Frumenti, Salvo Muscarà, Enzo Marcì,

Giuseppe Di Carlo, Simone Spataro, Concetto Levantino,

Paolo Nitto, Aldo Giovannini, Gabriella Mauciere.

Waves: un “Encounter”

Eccolo, finalmente, tra le mie mani. Impregnato d’aria, di nuvole, di sole. Apro la confezione con variabili apparentemente casuali: un gioco espressivo di verità soggettive, pronte ad essere solo che se stesse. Segrete, direi. Prendo il cd e lo appoggio sul lettore: play!

Un Encounter esattamente di cosa, quello degli Waves? Un affrontare, forse, una discussione, un cercare. Trovare? O solo esplorare? Encounter è anche scontro tra diversità, il loro attraversarsi in soluzioni disciolte. Praline semplici, sempre. “Incontro”. Un “senza parole” che ti fa rabbrividire. Un’atmosfera simile a quella aperta di quando stai ai piedi di una montagna altissima e il cielo intorno emana solo infinito. Qui, in The Beginning Of Us, il basso dà la giusta cadenza che sembra articolata ma che, d'improvviso, diventa crescendo emotivo, fatto solo di "nuovo" che si "apre" all'incognita di una nota successiva... Un jazzato misterioso, andante lento dentro la pioggia calma del pianoforte abbracciato dalla batteria, sempre più importante, ritmata da arpeggi di chitarra lievi, quasi sussurrati. E ti chiedi dove sei. In Reflex? Non lo sai, ma ci sei già. Le pareti si muovono, verso di te, si restringono e si aprono in un gioco sensuale, dove la tastiera continua un suo stesso prolungamento di suono per dirti: “Sì… qui puoi restarci quanto vuoi…”. Corde eleganti, avviluppate, che chiacchierano con un sound elettronico e morbido al contempo. Una sperimentazione, un aggiungersi di luci, piccole, quasi in lontananza. Nessuna corsa. Qui c’è tutto il tempo per la ripetizione, quella della vogliosità replicata. Ti viene da cadenzarla ancora, mentre si attenua. Attimo che precede Heartbeat, un 70’s lounge assolutamente travolgente, da subito, come le verità intuite. Quelle libere dalle sciocchezze. Quasi nuda questa traccia. Solo con un giubbino di pelle nera. E delle cerniere fiere di non essere mai una scena già vista. Passeggiate di sound tribale, leggero, laddove non ci sarà mai interruzione del giro di basso, a tratti vortice , e poi ancora, ancora più mulinello. E poi solo atmosfera sospesa, tra la terra e il cielo. In un Fireball, una specie di flipper musicale, con qualche richiamo agli anni 80. Una scomposizione. Quasi la dissacrazione della consuetudine apparentemente rassicurante, nella ludicità della tastiera. Per dirti: “Ok, va tutto bene. E tu puoi respirare ancora”, in Tri Waves c’è ciò di cui hai bisogno. Perché tutti abbiamo sempre bisogno di qualcosa, questo non è “non essere”. Dai suoni “fiatati”, nelle circonferenze di basso, viene fuori un bimbo che vuole giocare. Ha le mani sporche di terra e il cuore pulito. Attraversa la strada in Across The Streets: le timbriche elettroniche del sintetizzatore, il respiro a bocca aperta, il suono allungato di sottofondo che ad un certo punto si fa protagonista in dimensione giocosa, leggera di percussione, sono “on the road”. Di notte, andanti e senza meta. Finché in Fragment il sitar elegante, ti restituisce dei paesaggi brevi e maestosi, ad intersecarsi silenziosi in Echo: come una sospensione. Che ti costringe, quasi, a restare lì. Da qualche parte, dentro. A passeggiare lentamente sotto la pioggia sottile. A non chiedere, ma solo ad ascoltare. Come se stesse sempre per cominciare. Un inizio continuo. Sempre vitale. Sempre diverso dentro la pausa. Un racconto dolce di qualcosa che accadrà. Qualcosa pieno di dignità e bellezza trascorse. Una pozzanghera che ricorderà sempre che “sei”. Un haiku, una sola immagine bagnata di luna. “In certi mari, ma solo in quelli senza fondo, ti puoi perdere. E ne godi”. Nel frattempo i suoni si affievoliscono fino a dissolversi. E io non so ancora se erano le tracce del cd oppure era il vento della montagna.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Oggettivo e soggettivo nei quadri di Silvia Basile

Ad un certo punto fu naturale sentire il desidero di accostare il più possibile l’orecchio alle setole ancora piene di quel rosso pastoso. Perché era molto forte la curiosità del ritmo che sarebbe stato creato dal loro impatto denso sulla tela. Su “quella” tela, e con “quel” preciso colore. E la finestra si aprì d’improvviso, come spalancata da quel personaggio, da quel telo purpureo, così elegante, straziato. Strizzato di desideri segreti che solo la bocca carnosa poteva tradire. Sotto occhi sottomessi, scuri e ovali. Profondi e loquaci di mistero. Di inesistente. Tra ornamenti dorati di altra terra, leggeri, eppure così pesanti sul viso. Probabilmente Silvia Basile, la sua pittura, cercava viottoli tra le scanalature appena accennate di quella mano, esattamente ferma al confine tra due possibili gesti: spogliarsi dell’ombra o vestirsi ancora di luce perfetta. Come se quel quadro fosse diviso in due parti, tra terrore e fierezza. Come se quella treccia sulla spalla destra altro non fosse che un tentativo di approdo. A qualcosa. Da qualche parte. Perché l’arte di Silvia Basile sembra avere delle caratteristiche apparentemente distanti tra di loro, ma più profondamente legate dal gusto della ricerca. Di stile. Sapore cromatico. Retrogusto di senza confine. Incontro e compenetrazione di realtà oggettiva e soggettiva, come la pittrice mi raccontava gesticolando lenta con le mani. Come se stesse dipingendo. Intingeva colori, li mescolava. Li stendeva senza ombra, ad olio, per trascrivere un’obiettività delle cose, quando i suoi occhi erano quelli di Eva dentro Silvia. Li spingeva, con un bianconero da pellicola carboncino, ruvidi e viscerali, graffianti come sabbia, sulla roccia, tra le sue incavature e angoli naturali, per tirare fuori la soggettività di un canto esotico. Quando Silvia era dentro Eva. E tra le forme qua e là geometriche, forse anche spigolose, altrove circolari e armoniose, io che guardavo sentivo commistione. Straniamento. Perturbante. Tribale e jazz. Tonfo e cielo limpido. Blu. Come lo sfondo de Gli occhi dell’amore, laddove un alone sembrava essere senso raffinato. Proprio in quel momento “c’era una ballerina che pattinava su ghiaccio” – continuava Silvia Basile – volteggiando nei colori iridescenti del suo abito a pieghe. Con tutte le sfumature dell’indaco, del viola, del bianco. Perché qui anche il bianco poteva essere cangiante. Anche il bianco diveniva luogo di nero. Perché anche il nero poteva non essere solo buio, girare su se stesso e diventare divino. Tra percussioni e corde di violino. Magnetismo. Corsa di felino che inseguiva ma non uccideva. Zampe in movimento su sfondo che sembrava acquerellato. Vigoroso. La reazione dell’inseguito che necessitava spazio. E dunque istinto che diventava comprensione di essere anche macchia di ghepardo. Energia. Trasparenza di volto femminile al centro della tela. Quella “perfezione oggettiva che si specchiava nella confusione di forme esistenti” – continuava a dirmi Silvia Basile. Quella donna era felice della sua stessa umanità, in equilibrio segreto ed intimo. La cautela del sé, mi veniva da pensare.

Il tentativo di cercare nel colore del viso la perfezione, provando a “eguagliare” ciò che si vedeva, per captare quella magia, necessaria a motivare un noumeno. Riprodurre le cose per non essere più estranea ad esse, sentendone il contatto. E dunque, a volte, erano anche le mani stesse a pitturare. Silvia Basile, del resto, lo faceva già da bambina e da circa quindici anni ha deciso di condividere tutto questo con gli altri. Quel sentimento sgrammaticato, imperfetto, reale. Quella pittura intensa e quella tenue. Le cromie gioiose e incantate, tracciate di dettagli perfetti, unici, e le gemelle in chiaroscuro, tratteggiate dalla voluta copiosità di un seno che si abbandonava su un bacino avvitato. A creare quel contrasto che è Eva contemporanea. Forse a risaltare il difetto della bellezza ed a ispirare desiderio di sublime. Quasi ad essere indicazione, stimolazione, a chiedersi quale sia, poi, il rapporto tra il soggettivo e l’oggettivo. Allora il buio non disturbava più. Perché diventava al contempo sembianza d’ornamento e armonia della danza. Viaggio del carboncino e quiete della stanchezza. Percorso nella paura e vittoria del suono della vita. Fierezza di Eva.

Saranno 10 i quadri di Silvia Basile esposti all’interno della Mostra Collettiva “Con gli occhi di Eva – le radici dell’anima”, inaugurata lunedì 9 giugno alle ore 20,00 c/o il Convitto Ragusa di Noto (SR).

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

galleria fotografica Inaugurazione del 9/06/2014

In principio era il blue-jeans

Chi di noi non ha un jeans nel proprio armadio? E quanti non lo indossiamo più o meno quotidianamente? Perché? Quali sono la sua storia e il suo “contenuto”? Cominciamo col rispondere che l’“antenato” del jeans è il blue-jeans, pantalone nato ufficialmente nella metà dell’Ottocento, ma che si reputi abbia un predecessore già nel 1500: un telone di colore blu, usato a Genova per le vele delle navi e per coprire le merci. Nel 1853, Levi-Strauss, un emigrato ebreo bavarese, introduce l’indumento in California, in concomitanza della celebre “corsa all’oro”: pensa, infatti, che un capo così resistente, come quello dei lavoratori portuali del capoluogo ligure – il “blue de Genes”, cioè il “blu di Genova” – sia particolarmente adatto per i lavoratori delle miniere. Alcune caratteristiche fondamentali del blue-jeans sono rimaste intatte nel tempo: si pensi al colore, il blu indaco, e al tessuto, chiamato “denim”, termine forse originario da “de Nîmes”, la città in cui potrebbe aver avuto i natali questo ordito. Tuttavia, il loro significato, il loro essere sinonimo di “quel” qualcosa in particolare, è stato oggetto di molti cambiamenti. Se dalla metà dell’Ottocento fino al 1930, i blue-jeans hanno delineato unicamente un tipo di abbigliamento collegato al lavoro manuale, nei campi o nelle miniere, e in tali circostanze la loro forma era stata ampia e simile alle future salopettes, dalla fine del 1930 fino al 1950 i blue-jeans hanno cominciato ad essere indossati anche da artisti e da alcuni gruppi giovanili. D’altro canto, anche Hollywood, e tutta la cinematografia del tempo, ha contributo alla loro promozione indiretta, tramite sceneggiature west che raccontavano storie in cui i personaggi, che indossavano il blue-jeans, erano pronti ad esplorare territori sconosciuti e liberi. Dopo la guerra, dunque, il blue-jeans, soprattutto per i giovani, è diventato sinonimo di libertà e di contestazione a tutte quelle regole sociali non accettate. Del resto, questa forma di protesta era speculare alle vicissitudini dei personaggi sul grande schermo; nel 1954, ad esempio, era Marlon Brando a indossare i blue-jeans ne Il selvaggio, film in cui l’attore interpretava il ruolo di Johnny, capo della banda di motociclisti Black Rebels Motorcycle Club. Ben presto, il “mito americano”, fatto dei prodotti e dello stile di vita del luogo, ha cominciato a oltrepassare i confini del Continente, fino a giungere in Europa occidentale, portando con sé anche la moda del blue-jeans. Più tardi, verso la fine del 1960, l’indumento inizia ad essere legato al tempo libero, dunque ad essere indossato da varie tipologie di persone. Contestualmente, le industrie si preoccupano di allontanare il più possibile eventuali e resistenti associazioni tra il blue-jeans e la “ribellione”, al fine di estenderne la vendita a clienti provenienti da disparati contesti sociali. Nel 1968, però, in concomitanza alla contestazione studentesca, il blue-jeans si riappropria di significati politici e diventa l’indumento di chi si oppone alle regole sociali, costituendosi come sinonimo di un capo anti-formale, altrimenti tipico della convenzionalità: anche nella “forma”, il blue-jeans continua a subire trasformazioni, diventando sempre più attillato fino a “scampanarsi” nel decennio successivo e a riattillarsi negli anni ”80. Con l’inizio degli anni ”90, è sempre più usato per il tempo libero, e dunque sempre più indossato da tutti, prestandosi anche a originali personalizzazioni tramite l’applicazione di perline o strass. Oggi, forse le personalizzazioni sono più relative a strappi, più o meno visibili: molte persone si sbizzarriscono nell’abbinarli a qualcosa di un po’ più “elegante”, alla ricerca di contrasti che possano comunicare, più o meno coscientemente, originalità, agitazioni o anche omologazione. Il blue-jeans, più familiarmente e modernamente detto jeans, è allora come un passepartout tramite cui ci si può divertire a creare nuovi abbinamenti, a “parlare” diverse lingue, esprimere svariati mondi interiori e “inventarsi” in diversi contesti. E forse, proprio questa caratteristica del jeans di essere così potenzialmente e concretamente adeguato ad ogni epoca, tipologia di persona e situazione, è il motivo stesso della sua “forza”, resistente al tempo, proprio come il denim che l’ha originato.

(articolo pubblicato in “Kiamarsi Magazine” – n. 4/2009).

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

“Perle, spada, specchio”: un modo per relazionarci con il nostro ambiente

«Non riesco ad affrontare quella situazione, è impossibile cambiarla…»

«Secondo me sei tu che non ascolti!»

«No, sei tu che non capisci!»

Dialoghi quotidiani, questi, che non fanno altro che evidenziare conflitti, più o meno importanti, più o meno rilevanti, circa i quali talvolta un comune pensare ritiene siano insormontabili e dunque irrisolvibili. Una relazione con il nostro ambiente, con ciò che esiste al di fuori di noi, almeno con ciò che è più immediato, difficile, se non altro “antipatica” nel senso etimologico del termine. Eppure, la filosofia, così come alcune religioni e addirittura la scienza, intervengono in questo ambito a stimolare in noi una riflessione più profonda, a fornirci una chiave di lettura interpretativa più ampia che potrebbe permetterci di valutare e considerare le nostre dinamiche relazionali in maniera più panoramica. Uno dei principi buddisti della Scuola di Nichiren Daishonin è Esho Funi, secondo il quale noi e il nostro ambiente siamo la stessa cosa: E è l’abbreviazione di Eho, l’ambiente oggettivo, mentre Sho di Shoho è il soggetto. Entrambi i termini contengono Ho che indica la manifestazione, sia del soggetto che del proprio ambiente; Funi è l’abbreviazione di Nini-Funi, cioè “due ma non due” e viene tradotto come “unicità”. Secondo questo principio, la vita è una, all’interno della quale esseri umani, animali e piante non sono separati dal loro ambiente e la loro crescita e il loro sviluppo sono determinati da una continua relazione di scambio ed influenza reciproca. Un valore ed un senso più profondi a questi rapporti che anche gli antichi Greci avevano osservato e a cui si erano interessati parlando di Physis, termine con cui indicavano il cosmo e tramite il quale si riferivano alla natura: essa è considerata come un’entità vivente ed ha caratteristiche simili all’uomo. Anche la scienza, d’altra parte, sopraggiunge ad avvalorare tale concezione del rapporto di questa reciproca influenza sperimentandola, prima, ed infine dimostrandola. È il caso, infatti, della “Risonanza Magnetica Nucleare”, secondo cui, sebbene in apparenza ci sia separazione tra il corpo umano e il mondo esterno, a livello atomico essi sono formati dagli stessi atomi e dagli stessi elementi e che, pertanto, non è presente una reale demarcazione tra i due. Queste considerazioni sembrano proprio spingerci in una particolare direzione: provare a considerare il nostro ambiente come fosse il nostro specchio, in un rapporto, seppure non di ovvia-aderente identificazione, quantomeno di riflesso reciproco. A questo punto, potrebbe essere interessante andare ad esplorare un po’ la simbologia di questo oggetto, lo specchio appunto, e provare a trovare delle eventuali attinenze tra il suo significato e il senso di quanto scoperto. Nella tradizione shintoista giapponese, ad esempio, è un oggetto molto importante in quanto rappresenta l’attributo della dea Amaterasu, la dea del Sole, e, insieme alle perle e alla spada, fa parte del tesoro imperiale: le perle, la purezza, la spada, il coraggio, e lo specchio, riflesso e sinonimo di essenza profonda. Nella cultura occidentale, tra le varie declinazioni di significato, lo specchio è l’attributo di Prudentia, intesa come virtù personificata, in quanto permette la conoscenza di sé invitando ad un comportamento virtuoso che, per estensione semantica, potremmo intendere come “armonioso”. Sia la simbologia orientale che quella occidentale, dunque, ci riconducono alla interpretazione dello specchio-ambiente come ad una opportunità di conoscersi meglio, di poter carpire qualcosa di più profondo di noi stessi e dunque di poter “rispondere” all’ambiente in maniera più autonoma e soprattutto alla pari, abbandonando, o almeno tralasciando per un attimo, un rapporto di subitanza-dipendenza con esso oppure una visione altezzosa ed arrogante nei suoi confronti. Posizioni, queste, che sembrerebbero rappresentare quegli “estremi comportamentali” o di valutazione delle cose esterne a noi per i quali, poi, potremmo essere vittime di conflitti che sembrerebbero creati proprio da noi stessi, da una nostra visione, a quanto parrebbe, un po’ più ristretta. Probabilmente, infatti, allenare una apertura della mente e del nostro essere nella sua totalità, ci guiderebbe a vivere in maniera più globale il rapporto io-mondo, acquisendo, di volta in volta, capacità impensabili e forse più sane all’interno di una influenza reciproca. Potremmo chiederci: «Cosa c’è nel mio specchio-ambiente che non va, che non mi piace? Cosa posso fare io dentro la mia vita, quali virtù posso iniziare a sviluppare perché, di riflesso, il mio ambiente possa beneficiarne?». Forse sono proprio quella difficile relazione, proprio quel “no” che abbiamo ricevuto il punto di partenza di un eventuale viaggio-esplorazione dentro noi stessi. Sì, ma come? Possibilmente cambiando prospettiva, decidendo di farlo, per guardare con altri occhi. Gli occhi che non giudicano, quelli che non distruggono con l’ostilità ma che, al contrario, cominciano a porsi con la fiducia nelle possibilità dell’altro da sé. Gli occhi che aderiscono ad un atteggiamento forse un po’ più responsabile e meno guerrafondaio, a partire proprio dalle piccole ed importanti dinamiche relazionali quotidiane. Siamo dotati di intelletto, emozioni e fantasia: scegliere di mettere in campo tali caratteristiche ed usarle per creare anziché distruggere, odiare o colpire, non potrebbe fare altro che renderci ancora più umani ed espressione di un nostro sé più profondo, silenzioso e sconfinato come gli abissi degli oceani, profumati in superficie di brezza sempre nuova. Potremmo porci, insomma, con perle, come metafora di sincerità, prima di tutto con noi stessi, con spada, come sinonimo di coraggio, il coraggio di portare avanti le nostre convinzioni armonizzandoci, il coraggio di accoglierci e di accogliere, e con uno specchio, come alter ego di un continuo ed interessante metterci in discussione. Potremmo fare di questi tre oggetti, perle, spada e specchio, il nostro piccolo ed importante “tesoro” per essere “imperatori”-protagonisti della nostra vita.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Appuntamento con Scurati a Noto (SR)

Si è svolto ieri 28 marzo 2014 l’incontro con lo scrittore Antonio Scurati. Presenti all’interno della meravigliosa cornice del “Salone delle Feste” di Palazzo Nicolaci di Noto (SR), oltre all’autore, il Sindaco della Città di Noto Corrado Bonfanti, l’Ass.re alla Cultura della Città di Noto Cettina Raudino, con interventi di Salvo Grillo e Fulvia Toscano. Motivo dell’appuntamento letterario, la presentazione del libro di Scurati Il padre infedele, Bompiani Editore 2013, finalista al “Premio Strega”. Antonio Scurati, ricercatore e docente nell'ambito del Laboratorio di Scrittura Creativa e del Laboratorio di Oralità e Retorica presso l’Università IULM di Milano, ha argomentato in maniera discorsiva sul suo libro ponendo da subito l’accento sul tema che sembrerebbe essere “portante” all’interno della narrazione: la contrapposizione, e/o il conseguente confronto, tra il modello del pater familias e quello del padre-genitore. Due mondi che si osservano specularmente, laddove alla consapevolezza del significato etico all’interno del quale agisce il primo preoccupandosi primariamente circa la sussistenza di un nucleo familiare, segue, o forse si incastra, il contesto “affettivo” nella cui dimensione più contemporanea si ritrova ad esplorare il secondo che “genera” continuità. E certamente tale raffronto è già evidente nell’insieme di nome-cognome che l’autore sceglie per il suo protagonista: Glauco Revelli, incontro semantico tra il Glauco personaggio eroico omerico, contraddistinto da evidente nobiltà d’animo, e Nuto Revelli, scrittore fortemente interessato alle storie biografiche dei contadini cuneesi del dopoguerra e che ci rimandano velocemente all’essenzialità e alla visceralità metaforica della terra da cui sgorga la vita. Il tutto, “aprendosi” in una situazione quotidiana, in uno spannung che ci presenta già delle interrogazioni, come fosse involucro di vetro, come fosse porta socchiusa da spalancare per entrare ad esplorare. Come fosse quella linea di confine tra le cose per cui Scurati, e qualsiasi scrittore più in generale, probabilmente si sente spinto a “disegnare” vocali e consonanti su una pagina bianca.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Presentazione de L'isola dei miti di Giusi Norcia

L’isola dei miti – Racconti della Sicilia al tempo dei Greci, Verbavolant Edizioni (2013, Siracusa), è un libro in cui l’autrice Giusi Norcia racconta i miti greci ai più piccoli, soffermandosi su quelle che potremmo definire le atmosfere di un tempo, per presumibile cronologia, ma che si spingono al di là del confine delle epoche, dato il loro essere intrise di simbologia e contemporanea antropologia. Un occhio attento, quello dell’autrice, alle storie e alle suggestioni che attraversano luoghi e circostanze con una prosa fluida e raffinata, in simbiosi armonica e mai eccessiva con gli avvenimenti snocciolati lentamente. Racconti avvincenti, coinvolgenti da lasciare col fiato sospeso chi li legge o chi li ascolta in quanto impregnati di mistero, di surrealtà e di indefinibile. Metafore tra le parole di personaggi-protagonisti talvolta essi stessi narratori delle proprie storie, dal tono piacevole e aggraziato come più si addice alla situazione “richiamata”. Sì, perché per lo più potremmo pensare ai miti narrati da Giusi Norcia come a delle evocazioni di qualcosa che ci appartiene da sempre. Ed ecco, allora, la fantasia a fare breccia laddove la descrizione di uno stato emotivo di un personaggio può solo che rendere maggiormente godibile una particolare vicenda. Una sua prospettiva, peraltro, probabilmente a tratti “odierna”. Così sembra essere, ad esempio, nel mito di Aretusa, all’interno del quale la fanciulla dialoga con Ovidio che racconta di lei “con” lei, lasciando spazio ai suoi pensieri scambiati segretamente col muto trasporto emotivo del poeta. E ci sembra d’essere davvero presenti alla trasformazione della ninfa in acqua e di percorrere il buio di caverne sotterranee fino a giungere a Siracusa. Ambientazioni quasi oniriche che sono narrazione, dunque, e non solo scenografia, descritte tramite l’uso di un periodo efficace ad uno stupore continuo.

Il 30 novembre 2013 eravamo presenti all’incontro di presentazione del libro presso la Biblioteca Comunale di Siracusa, in occasione del quale l’autrice siracusana ha destato l’entusiasmo e la curiosità dei giovanissimi intervenuti e suscitato un intenso coinvolgimento da parte degli adulti presenti. Il tutto, dipanando e argomentando i contenuti del testo in maniera interattiva ed appassionata. Merito alla forza del dialogo, dunque, alter ego di Cultura, e a chi sceglie di farsene promotore.

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Il "Village de la lumière" di Albert Schweitzer

Ricordo ancora vivamente la mattina in cui la mia insegnante di Lettere delle Scuole Medie ci condusse, come classe, a visitare la Biblioteca dell’Istituto. Avevo quasi 12 anni e la curiosità “eccessiva” di quell’età. Mi sentivo particolarmente elettrizzata all’idea che in quel luogo, la Biblioteca della Scuola, potessero esserci così tante voci, tutte insieme: “persone” dentro quei libri, personaggi vivi se solo qualcuno avesse dischiuso loro la bocca per parlare, se solo qualcuno avesse “sfogliato” le loro emozioni. L’insegnante, il giorno seguente, ci portò in classe alcuni testi, presi in prestito dalla Biblioteca, che avremmo potuto leggere a casa. Ad ognuno, offrì la scelta di poterne prendere uno tra tre da lei indicati. Tra i miei “tre” c’era La mia vita e il mio pensiero, di Albert Schweitzer, ed è quello che scelsi, forse perché istintivamente attratta dal nome straniero. Affascinata da questo scrittore, lessi il libro con “parsimonia”, perché non finisse subito, la sera prima di addormentarmi (ndr).

Albert Schweitzer nasce nel 1875 a Kaysersberg, nell’Alta Alsazia. La sua infanzia si svolge in un paesino presso cui il padre è un pastore protestante. Proprio nella fanciullezza, scopre il significato della “conciliazione”: la chiesa in cui predica il padre accoglie i fedeli di due piccole località prossime alla sua, di diverso culto religioso, per cui era “normale” che le festività fossero celebrate insieme, nonostante la diversità delle liturgie. Ben presto si trasferisce a Mulhouse, a casa degli zii, per studiare al Liceo. Qui il giovane è “costretto” a studiare pianoforte, fino a che, grazie all’intuito di un suo insegnante, scopre l’amore per l’organo, per cui possiede un naturale talento, e per Bach. Dopo gli studi classici, si trasferisce a Strasburgo, per interessarsi di Teologia e Filosofia. A 27 anni gli viene affidato l’incarico di insegnante presso la Cattedra di Teologia e subito dopo diventa Preside di Facoltà. In questo periodo tiene anche numerosi concerti e si occupa molto di Bach, ancora più da vicino, scrivendo il libro J. S. Bach, il musicista poeta, nel quale descrive accuratamente la tecnica attraverso cui sono combinati i segni musicali del compositore tedesco, analizzando i simbolismi presenti nelle sue opere. Più tardi, a 33 anni, decide di iscriversi in Medicina per poter esercitare la professione in Africa, al fine di aiutare tutte quelle persone altrimenti destinate alla morte in seguito a terribili patologie, tra cui la lebbra e la malattia del sonno. I suoi colleghi, così come tutto il suo ambiente, compreso quello familiare, non vedono in questa decisione qualcosa di cui essere tanto entusiasti, né tantomeno così vogliosi da realizzare. Schweitzer andrà contro gli schemi, otterrà la Laurea in Medicina, si specializzerà in Malattie Tropicali e si trasferirà a Lambaréné, nel Gabon, in Africa occidentale, ai confini con la Repubblica del Congo. Ci sarà una donna ad accompagnarlo, Hélène Bresslau, la quale presto diventerà sua moglie. Lei, per aiutare il marito a realizzare il suo sogno, conseguirà il Diploma di Infermiera, in modo da poterlo sostenere anche concretamente nella sua professione. I due partono nel 1913, portando con sé delle casse, in cui avevano riposto tutto l’occorrente per costruire un ospedale non appena giunti a destinazione, e un pianoforte particolare, capace di resistere al clima che avrebbero trovato, che la Società Bachiana di Parigi aveva regalato al medico. E se da bambino era stato restio nel suonarlo, ora il missionario-teologo-musicista avrebbe trascorso i ritagli di tempo nelle notti africane a studiare su di esso, nei momenti sottratti alle letture filosofiche e alla scrittura di lettere indirizzate a parenti e amici. Questi ultimi, continuavano a non spiegarsi cosa animasse non solo la decisione del medico, ma anche il suo proseguire in questo percorso così anticonvenzionale, soprattutto avendo considerato la sua posizione: avrebbe avuto assicurata un’eccellente carriera di medico e avrebbe potuto godere di un affermato successo e di benessere. Fu un pollaio, accomodato come meglio si potesse dal medico, a diventare dapprima l’Infermeria e successivamente l’Ospedale di Lambaréné, presso cui Schweitzer e pochi collaboratori curavano migliaia di persone. Finalmente, poteva dirsi che il suo sogno di aiutare gli altri, e in particolare chi ne avesse più bisogno, si era realizzato, grazie alla sua tenacia, ai suoi valori di uomo e alla collaborazione di “pochi ma buoni”: di persone che non erano rimaste vittime del “convenzionale” ma che si erano buttate a capofitto in questa esperienza perché trasportate dalla sincerità e dalla nobiltà dell’azione di un giovane medico che sentiva e aveva deciso di andare oltre la ristrettezza del proprio “orto”, perseverando davanti agli ostacoli, incontro all’ignoto, da un lato, verso la felicità, dall’altro.

Ad un certo punto, il “sé” raccontato dalla sua stessa voce mi sembrò un personaggio inventato. L’attimo dopo, conciliai che si trattava proprio di lui, realmente esistito (ndr).

Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, i coniugi Schweitzer furono imprigionati perché di nazionalità tedesca, e dunque deportati in Francia. Durante il periodo della cattività, il medico medita a lungo sulla civiltà moderna e scrive Filosofia della civiltà, un testo in cui afferma che gli uomini soffrono perché manca loro un’educazione all’amore, intesa come “rispetto per la vita”, espresso ad ogni forma vivente sul Pianeta. Nel 1919 i coniugi vengono liberati e ritornano a Lambaréné: Schweitzer decide di ricostruire l’Ospedale che era stato distrutto dagli orrori della guerra. Di tanto in tanto si reca in Europa, a tenere concerti e conferenze, il cui ricavato sarà sempre investito per il suo Ospedale. Nel tempo, la popolazione del luogo, se dapprima aveva nutrito diffidenza nei confronti di colui reputato come uno “stregone”, gradualmente inizia a fidarsi completamente di “Oganga Schweitzer”, lo “Stregone bianco Schweitzer”. Nel 1952 gli viene conferito il Premio Nobel per la Pace, proprio per il suo operato in Africa, e con il ricavato porta a compimento l’Ospedale che da lì in poi sarà chiamato il “Village de la lumière”, il “Villaggio della luce”. In occasione del discorso per il conferimento dirà: «L’orrore di questa esperienza (le due guerre mondiali) dovrebbe scuoterci dal torpore e orientare la nostra volontà e le nostre speranze verso un’era in cui non ci sia più guerra. Volontà e speranza avranno un solo esito: il conseguimento, grazie a un nuovo spirito, di una coscienza più elevata, che ci impedisca l’uso mortale del potere in nostro possesso». Schweitzer morirà nel 1965 e, insieme alla moglie, saranno sepolti a Lambaréné, come da volontà prestabilita. Accanto a loro, riposerà anche la gazzella che il medico aveva curato e a cui si era legato. La sua morte sarà limitata alla fisicità: i suoi valori, il suo spirito, sarebbero rimasti nell’animo di un’insegnante di Lettere, che avrebbe consigliato un suo scritto ad un’alunna dodicenne, di chiunque altro che successivamente avrebbe voluto riconoscere nel “rispetto per la vita” il valore fondamentale secondo cui vivere la propria esistenza.

Nonostante la “parsimonia” del mio leggere… giunsi all’ultima pagina del libro. In quel momento non sapevo che dopo anni avrei avuto ancora piacere nel raccontare di lui. Il tempo trascorso avrebbe solo fortificato quel piccolo germoglio nato mentre sfogliavo quelle pagine (ndr).

(articolo pubblicato in “Kiamarsi Magazine” ANNO 3 – n. 1/2010).

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Il «patto coniugale» di Simone e Jean Paul

Certamente, non appena si sente parlare di Simone De Beauvoir, istantaneamente ci si riconduce alla figura di Jean Paul Sartre. Coppia di Intellettuali francesi dell’età contemporanea, lei è la “Madre del Movimento femminista”, nato in occasione della contestazione studentesca del maggio del 1968, lui è definito il “Padre dell’Esistenzialismo", la scuola di pensiero secondo cui l’essenza dell’esistenza sia fondata nell’esperienza umana e nella coscienza, e che l’uomo sia da solo, “condannato ad essere libero”. Andiamo a conoscere un po’ meglio questi due personaggi, dapprima interessandoci in merito alle loro “origini” e dunque provando ad esplorare la loro relazione. Simone De Beauvoir, autrice di romanzi, autobiografie e di attente analisi sulla posizione della donna in un mondo “dominato” dalla figura maschile, nasce nel 1908, primogenita di una coppia “pressoché” nobile, la quale, ben presto, si ritroverà con insuccesso a far fronte a ingenti perdite finanziarie. Si dirà che le figlie di De Beauvoir avranno perso la dote: la giovane Simone, dunque, sarà costretta a scegliere un professione. Così, entrerà alla Sorbonne ed inizierà a frequentare dei corsi di filosofia per diventare un’insegnante. Al contempo, comincerà a collaborare con un giornale, scrivendo delle storie. Quando Simone De Beauvoir sarà 21enne, si unirà ad un gruppo di studenti di filosofia, tra i quali figurerà Jean Paul Sartre. Questi, nato nel 1905 a Parigi, è uno dei più influenti scrittori e pensatori del 20esimo secolo. Suo padre, un ufficiale navale, morirà in Indocina prima che Sartre compirà due anni. La giovane vedova, madre del futuro scrittore, deciderà di far ritorno presso la dimora dei suoi genitori, luogo in cui lei e il figlio saranno considerati e trattati come “i bambini”: nel primo volume della sua autobiografia, Le Parole, del 1964, Sartre descriverà la sua innaturale infanzia associandola a quella di un ragazzo precoce. Non avendo, infatti, compagni della sua stessa età, il bambino troverà gli “amici” esclusivamente nei libri. Leggere e scrivere diventeranno, allora, le sue due passioni fondamentali. Nel 1924, Sartre entrerà all’Ecole Normale Supérieure e, dopo un fallimento, nel 1929 gli verrà assegnato il primo posto nell'agrégation della filosofia. Quell’anno, la romanziera Simone De Beauvoir arriverà seconda: da questo momento, i due daranno vita ad un’intima unione, intellettuale ed emotiva, che, sebbene con qualche apparente pausa, si estenderà lungo il corso della loro vita. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lo scrittore sarà chiamato alle armi: servirà, dunque, l’esercito per un breve periodo sul fronte Orientale finché non sarà fatto prigioniero. Dopo alcuni mesi di cattività, sarà rilasciato: ritornerà a Parigi per proseguire la sua attività di insegnamento, diventando parte attiva nella Resistenza. Durante questo periodo, scriverà la sua maggiore opera di filosofia, L’essere e il nulla, un saggio di Ontologia Fenomenologica. Nel 1929, avanzerà una proposta a Simone De Beauvoir: anziché sposarsi, i due avrebbero potuto instaurare un “patto coniugale”, un accordo che avrebbero potuto rinnovare o cancellare dopo due anni. Quando il patto decadrà, a Sartre sarà offerta la possibilità di insegnare Filosofia a Le Havre e a Simone De Beauvoir un’occupazione simile a Marsiglia. Lui le dirà che saranno già sposati, ma che entrambi ne rifiuteranno l’“idea” per timore di costringere la loro relazione all’interno di confini definiti e resi obbligatori dall’esterno. Sembrerebbe paradossale, eppure, proprio Simone De Beauvoir, la cui indipendenza contrassegnerà la sua vita, sarà spesso meglio conosciuta come “l’amante di Sartre”. La prima stesura dell’autobiografia della scrittrice, Memorie di una ragazza perbene, racconterà il suo rifiuto rispetto ai valori borghesi che avevano permeato la vita dei suoi genitori. Nel 1939, sia Simone De Beauvoir sia Jean Paul Sartre insegneranno a Parigi: Simone scriverà due romanzi, mai spediti ad alcuna casa editrice al fine di pubblicarli, e una raccolta di brevi racconti la cui edizione sarà rifiutata: dirà di essere troppo felice per scrivere. Questo appagamento, tuttavia, avrà breve vita e giungerà al termine con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale, allorquando si fratturerà la sua relazione con Sartre. L’ingresso di un’altra donna nella vita dello scrittore, l’ansia e la solitudine dell’autrice durante il periodo in cui lui sarà prigioniero, stimoleranno in lei la stesura del primo romanzo significativo, L’invitata, pubblicato nel 1943, uno studio sugli effetti dell’amore e della gelosia. Sei anni dopo, pubblicherà Il secondo sesso, il suo saggio femminista impostato attraverso il linguaggio e la tecnica della filosofia esistenzialista, in cui se da un lato saranno argomentate le motivazioni per cui una donna sia considerata inferiore, d’altro canto il modus vivendi della scrittrice stessa rivelerà al mondo femminile la possibilità di liberarsi da qualsiasi forma di asservimento. I due autori condivideranno idee, polemiche e amanti. Lui avrà la fama del “seduttore”, perché pervaso da un forte istinto finalizzato all’appagamento del proprio ego: non appena sarebbe stata fatta una “conquista”, questa sarebbe entrata nella relazione con Simone. Lo scrittore organizzerà la sua vita in modo tale da potersi intrattenere con ognuna delle sue donne e, all’occorrenza, nel caso in cui non sarebbe stato possibile incontrarsi, scriverà loro delle lettere, dichiarando ad ognuna di essere per lui più importante dell’altra. Ovviamente, Simone sarà la compagna “insostituibile”, così come per lei sarà Jean Paul. I due scrittori si criticheranno a vicenda, si aiuteranno in relazione al proprio lavoro e si racconteranno le minuzie più personali del loro quotidiano. Ciascuno dei due, tuttavia, vivrà anche altre relazioni: in questo modo, il loro “patto” permetterà la fuga da eventuali gelosie e dalle logiche convenzionali che assopiscono i matrimoni tradizionali. E molti, in modo fallimentare, ambiranno all’instaurarsi di questo “patto” all’interno delle personali relazioni di coppia. Simone De Beauvoir morirà nel 1986, Jean Paul Sartre la precederà di sei anni. Nel 1981, un anno dopo la scomparsa dello scrittore, Simone De Beauvoir, ne La cerimonia degli addii, a proposito di Jean Paul Sartre scriverà: «La sua morte ci separa. La mia morte non ci riunirà. È così: è già bello che le nostre vite abbiano potuto accordarsi per un così lungo tempo» (in Radio.Rai.it, L’Almanacco 14 aprile, at link).

(articolo pubblicato in “Kiamarsi Magazine” ANNO 2 – n.4/2009).

Gabriella Mauciere

(dir. edit. e cult. di Paginascritta Edizioni)

Paginascritta Edizioni

Paginascritta Edizioni